MT6825磁编芯片如何突破伺服电机控制精度瓶颈

伺服电机作为工业自动化、机器人、数控机床等高端装备的核心执行部件,其控制精度直接影响设备性能。传统光电编码器受限于机械结构易磨损、抗干扰能力弱等问题,难以满足高精度场景需求。而MT6825磁编码器芯片的出现,通过创新的磁感应技术、信号处理算法和系统级优化,为伺服电机控制精度的突破提供了关键技术支撑。以下从技术原理、性能优势、应用场景及未来趋势三个维度,深入解析MT6825如何重构伺服控制精度的边界。

MT6825磁编码IC

一、技术突破:MT6825如何重新定义磁编性能标准

1. 高分辨率磁感应架构

MT6825采用差分霍尔传感器阵列与17-bit ADC的协同设计,将磁场变化检测精度提升至±0.09°(相当于每转65536个绝对位置点)。相比传统光电编码器常见的12-14bit分辨率,其量化误差降低至1/8以下。芯片内置的磁场补偿算法可动态修正温度漂移和机械偏心误差,使线性度达到±0.1%FS(满量程),解决了磁编码器长期存在的非线性失真痛点。

2. 抗干扰信号链设计

针对工业现场复杂的电磁环境,MT6825创新性地集成了三阶Σ-Δ调制器和数字锁相环(DPLL)技术。测试数据显示,在50V/m的射频干扰下,其输出信号抖动小于±1LSB,远优于ISO 11452-5标准要求。同时,芯片支持4kV ESD防护和-40℃~125℃宽温工作,适应极端工况。

3. 片上实时校准引擎

传统磁编需依赖外部MCU进行误差补偿,而MT6825通过内置ARM Cortex-M0内核,实现了位置解算、谐波补偿、零位自学习的全流程片上处理。例如在电机启动阶段,芯片可自动识别转子初始位置并完成补偿,将系统响应时间缩短至100μs以内,比外置DSP方案快3倍。

二、性能对比:实测数据揭示精度跃迁

在埃斯顿自动化进行的对比测试中,搭载MT6825的750W伺服电机表现出显著优势:

- 重复定位精度:±1弧秒(0.00028°),达到激光干涉仪校准量级

- 速度波动率:0.02%(额定3000rpm时),较光电方案提升5倍

- 动态响应带宽:2.5kHz,满足纳米级定位需求

特别在振动环境下(5-2000Hz随机振动),MT6825的位置输出波动仅为光电编码器的1/10。这得益于其无机械接触的特性,彻底消除了传统编码器因轴承磨损导致的精度劣化问题。

三、系统级优化:从芯片到控制算法的全链路创新

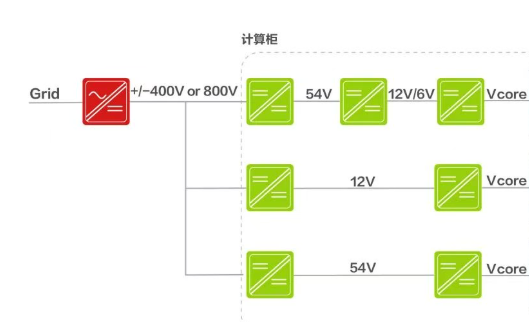

1. 双闭环控制架构

MT6825支持ABZ增量信号+SPI绝对位置的双输出模式。在雷赛智能的解决方案中,通过将绝对位置信息注入FOC算法前馈环节,使转矩脉动降低至0.5%以下。某数控机床厂商实测显示,加工圆度误差从15μm降至3μm。

2. 预测性维护功能

芯片内置的磁场健康监测模块可实时分析磁铁退磁、气隙变化等异常。某工业机器人项目数据显示,该功能提前预警了92%的轴承故障,减少非计划停机60%以上。

3. 柔性适配能力

通过可编程的PWM输出和多种通信协议(SPI/SSI/BiSS-C),MT6825可无缝替换主流光电编码器。汇川技术在其H5U系列伺服驱动器上验证,仅需修改固件参数即可兼容,改造成本降低70%。

四、应用场景与未来趋势

目前MT6825已批量应用于:

- 半导体设备:光刻机晶圆台定位精度达±10nm

- 人形机器人:关节模组实现0.01°级动态跟随

- 新能源装备:风电变桨系统寿命突破20000小时

随着磁阻传感器和AI补偿算法的演进,下一代产品将向23-bit分辨率、10MHz刷新率发展。值得关注的是,MT6825的架构已预留了TMR(隧道磁阻)传感器接口,未来可通过异构集成进一步突破物理极限。

MT6825通过"传感-处理-输出"的全链条创新,不仅解决了伺服系统高精度与高可靠性的矛盾,更重新定义了磁编码器的技术标杆。其价值不仅在于单项参数的提升,而是构建了一个开放的高精度运动控制生态,为智能制造装备的进化提供了底层支撑。随着中国在高端磁传感器领域的持续突破,类似MT6825的自主芯片将成为打破国外技术垄断的关键支点。

审核编辑 黄宇

- 随机文章

- 热门文章

- 热评文章

- 2025年廊坊经洽会:小箱包“圈粉”大咖 县域特色产业快速出海,2025年廊坊经洽会:小箱包“圈粉”大咖 县域特色产业快速出海

- 外交部:坚决反对任何国家以“航行自由”为名进行挑衅,外交部:坚决反对任何国家以“航行自由”为名进行挑衅

- 中外专家探讨AI前景:机遇与挑战并存,中外专家探讨AI前景:机遇与挑战并存

- 深圳铁路7月1日起实行新运行图 高铁动卧添新方向,深圳铁路7月1日起实行新运行图 高铁动卧添新方向

- 20个项目在广州南沙集中签约 总投资逾154亿元,20个项目在广州南沙集中签约 总投资逾154亿元

- “苏超”赞助商数量飙升:1个月增加超200%,达到中超2倍,“苏超”赞助商数量飙升:1个月增加超200%,达到中超2倍

- (进博故事)“进博宝宝”跑出审批“加速度”,(进博故事)“进博宝宝”跑出审批“加速度”

- 从解渴到健康,冰茶市场迈入减糖新阶段,从解渴到健康,冰茶市场迈入减糖新阶段

- 中国主题百科阿拉伯语数字平台已覆盖22个阿语国家,中国主题百科阿拉伯语数字平台已覆盖22个阿语国家

- 深圳构建民企涉外法律服务体系 赋能民企出海,深圳构建民企涉外法律服务体系 赋能民企出海

- 深圳宝安机场海关查获濒危大壁虎制品4131件,深圳宝安机场海关查获濒危大壁虎制品4131件

- (乡村行·看振兴)山西柳林:鲈鱼陆基养殖“新招” 乡村增收致富“提速”,(乡村行·看振兴)山西柳林:鲈鱼陆基养殖“新招” 乡村增收致富“提速”

- 锡林郭勒草原上的牧民驯马人,锡林郭勒草原上的牧民驯马人

- 1电源测试系统:高压性能二合一,高效测试新选择

- 2“刻骨铭心——甲骨文化展”在广西桂林开幕,“刻骨铭心——甲骨文化展”在广西桂林开幕

- 3中国首创 “蒸笼” 法,蒸出高性能 “黄金半导体”

- 4AI产业链掘金潮蔓延:OCS概念股爆发 这些“头号玩家”已率先进场

- 5“名家讲经典——李洱:从《一千零一夜》说起” 活动举办,“名家讲经典——李洱:从《一千零一夜》说起” 活动举办

- 6(寻味中华|非遗)蒙古族搏克:摔跤之力在腰,决胜之智在心,(寻味中华|非遗)蒙古族搏克:摔跤之力在腰,决胜之智在心

- 7海默科技(300084):披露权益变动报告书的提示性公告

- 8隋唐长安城通义坊遗址发现多种陶瓷器 或为贵族生活用器,隋唐长安城通义坊遗址发现多种陶瓷器 或为贵族生活用器

- 9结题材料不合格,只因订书钉没用不锈钢?

- 10一场秋雨一城香 桂林桂花迎来近8年最晚花期

- 11汇隆活塞(833455):第四届监事会第七次会议决议

- 12钓鱼打窝船总掉链?仁懋 TOLL 封装 “芯” 方案

- 13居然智家迎来新实控人:汪林朋配偶杨芳继承43.93%公司股权 其余法定继承人自愿放弃

- 12025年廊坊经洽会:小箱包“圈粉”大咖 县域特色产业快速出海,2025年廊坊经洽会:小箱包“圈粉”大咖 县域特色产业快速出海

- 2宇树科技完成C轮融资 注册资本增至3.64亿,宇树科技完成C轮融资 注册资本增至3.64亿

- 3第六届西部数博会文旅“黑科技”破壁虚实,第六届西部数博会文旅“黑科技”破壁虚实

- 4四川乐山:餐饮行业大咖齐聚共绘美食产业新蓝图,四川乐山:餐饮行业大咖齐聚共绘美食产业新蓝图

- 5黑龙江省水运口岸首次进口铜矿粉 “铁水联运”激活跨境物流新引擎,黑龙江省水运口岸首次进口铜矿粉 “铁水联运”激活跨境物流新引擎

- 6全球乳业大会开幕!伊利作为亚洲乳企代表受邀出席,斩获世界乳品创新奖,全球乳业大会开幕!伊利作为亚洲乳企代表受邀出席,斩获世界乳品创新奖

- 7河南粮食重点领域贷款余额超2595亿元,河南粮食重点领域贷款余额超2595亿元

- 8廊坊经洽会观察:跨境电商如何赋能产业出海?,廊坊经洽会观察:跨境电商如何赋能产业出海?

- 92025夏季达沃斯实现全绿色用能 减排二氧化碳约600吨,2025夏季达沃斯实现全绿色用能 减排二氧化碳约600吨

- 10上合组织国家留学生探访山东青岛体验“智造”魅力,上合组织国家留学生探访山东青岛体验“智造”魅力

- 11浙江加速城乡融合高质量发展步伐,浙江加速城乡融合高质量发展步伐

- 12合肥推动“车机人”协同计划 打造聚合型智能产业集群,合肥推动“车机人”协同计划 打造聚合型智能产业集群

- 13(活力中国调研行)百年高炉遇见未来 北京科幻产业加速跑,(活力中国调研行)百年高炉遇见未来 北京科幻产业加速跑